評価額がゼロ?「居住用の区分所有財産の評価」の盲点と市場実態との矛盾

目次

1.新通達の導入と「時価主義」の原則

背景

令和4年4月の最高裁判決、令和5年度の税制改正大綱を受け、居住用分譲マンションの相続税評価額と市場価格との大きな乖離を是正するため、国税庁は「居住用の区分所有財産の評価について」(個別通達)を公表しました。

乖離の実態

平成30年中の取引事例(譲渡所得の申告により把握された取引事例)では、全国の分譲マンションの相続税評価額(※)と売買実例価額との乖離は平均2.34倍に達し、約65%の事例で2倍以上の乖離が確認されました 。

※厳密には「相続税評価額に相当する額」とあります。

①分譲マンションに係る土地部分の固定資産税評価額に近傍の標準地の路線価と固定資産税評価額との差に応ずる倍率を乗じた額

②敷地権の割合を乗じた額と家屋部分の固定資産税評価額

→①+②の合計額

(マンションの税務上の評価額って、土地は大人数で共有しているので大した額にはならず家屋部分の評価額が圧倒的に高いのですが、もともと家屋の固定資産評価額って実勢水準を1としたら0.5~0.7くらいなんで、そりゃ2倍近い乖離が出るのは当たり前なんですが…)

時価主義の原

相続税法は、財産の評価を「時価主義」とし、「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」をもって課税価格を計算することとされており、新通達の目的は、この原則に立ち返り、課税の公平化(評価の適正化)と納税者の予見可能性を確保することにあります。

本稿の目的

新通達は評価の適正化を目指していますが、その計算ロジックが完全なものではない場合があり、市場実態から考えるとおかしい「評価しない」(評価額ゼロ)という矛盾が生じます。

本稿では、この盲点(バグ)を専門的な視点から要点をかいつまんでご紹介したいと思います。

2.「評価乖離率」のメカニズムと四つの指数

この新通達は、従来の財産評価額(家屋は固定資産評価額ベース)に「区分所有補正率」を乗じて評価額を最終的に補正します。そしてこの区分所有補正率の計算の基礎となるのが「評価乖離率」です。

「評価乖離率」は、居住用区分マンションの取引実態等に係る取引事例について、市場価格との乖離の要因と考えられた4つの指数を説明変数とする重回帰分析によって導き出されることになります。

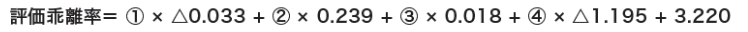

そして、評価乖離率は以下の算式により求められます。

| ① | 築年数 | 築年数が古いほど、経年による減価が大きくなる要因を反映する |

| ② | 総階数指数 | 総階数を33で除した値 (1超の場合は1)。高層階ほど市場価格が高くなる要因を反映する |

| ③ | 所在階 | 専有部分の所在階 。所在階が高いほど市場価格が高くなる要因を反映する |

| ④ | 敷地持分狭小度 | 敷地利用権の面積を専有部分の面積で除した値 (敷地利用権の面積÷専有部分の面積) (※敷地利用権の面積は、敷地権割合や共有持分割合反映後) |

評価乖離率の逆数(1÷評価乖離率)を「評価水準」とし、この水準が0.6未満や1を超える場合に補正を行います。特に、一戸建ての相続税評価額水準が市場価格の6割程度であることを踏まえ、区分マンションも少なくとも市場価格の6割水準となるように均衡を図っています(評価水準が0.6未満の場合は評価乖離率に0.6を乗じる)。

| 区分 | 区分所有補正率 |

|---|---|

| 評価水準 < 0.6 | 評価乖離率 × 0.6 |

| 0.6 ≦ 評価水準 ≦ 1 | 補正なし |

| 1 < 評価水準 | 評価乖離率 |

3.注意書き規定の「評価しない」

「評価しない」とは

本通達では、基本的に上記算式に基づき機械的に計算することが可能ですが、注意書き規定にて以下のとおり示されています。

(注) 評価乖離率が零または負数の場合には、区分所有権および敷地利用権の価額は評価しない(評価額を零とする。)こととしています…

すなわち、相続税評価額がゼロということは、その不動産が相続税の課税対象から実質的に除外されることを意味しています。

通達の趣旨には以下のように述べられています。

評価乖離率を求める算式において、理論的には、評価乖離率が零や負数になることが考えられるが、仮にこのような場合には、一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額を評価しないこととして取り扱う。ただし、このようなケースはほとんどないものと考えられる・・・

市場実態との矛盾

相続税法の「時価主義」の下では、時価とは「客観的な交換価値」であり、市場でゼロ円で取引されているマンションはほぼ存在しないでしょう(例外的に、競売の分野では管理費や修繕積立金の滞納額が物件価格以上に積みあがっている上に内装がボロボロの1円マンションが存在することはありますが)。

いくらかの価格が存在する物件を、計算式の破綻によって「評価しない」(ゼロ円)とするのは、時価主義 に本来反する評価であり、評価の適正化・公平性 の観点からも疑問符のつく取扱いとなります。

通達の趣旨では「このようなケースはほとんどないものと考えられる…」とありますが、案外、いやそれなりに存在するというのが筆者の所感です(前職の時も普通に何件か見受けました)。

ゼロに近づく要因

上記モデルの算式で、どこが動くと評価乖離率が負数に近づくでしょうか?それは、、、

①築年数

④敷地持分狭小度 です。

①については築年数が経過すると負数に近づくということが感覚的にお分かりいただけるかと思います(係数△0.033はマイナスであるため、築年数が経過するほど評価乖離率を押し下げる)。では、④の敷地持分狭小度(係数△1.195)はどうでしょうか。今一度、敷地持分狭小度の算式「敷地利用権の面積(敷地権or共有持分割合反映後)÷専有部分の面積」を確認いただけると分かってくるかと思います。

すなわち、

- 専有面積に対して、敷地利用権の面積が大きいかどうか です。

以下の写真右2枚のような郊外に立地するような敷地規模の大きなマンション、団地型マンション、敷地自体はそれほど大きくなくとも総戸数の少ないマンション、そして専有面積の小さいマンションなどに該当してくるようであれば、敷地持分狭小度が大きくなり負数に近づいてくこととなります。

このマンション評価は、どうも都心に立地するタワーマンションを想定して作られているようで、右2枚のようなイメージの大規模郊外型・少戸数のマンションはモデル式の想定外であると思われます(写真のイメージくらいじゃまだ評価額が出るかもしれませんが…)。

4.通達6項の適用可能性

通達6項

ただし、このようなケースはほとんどないものと考えられるが、仮にこのようなケースにおいても、評価通達6の適用が否定される訳ではないことに留意する。

上記のようなケースはほとんどないと想定していながらも、通達6項(この通達の定めにより難い場合の評価)「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる場合」を適用する場合があるかもよと含みを持たせた記載となっています。

ゼロ評価を否認され得るケース

計算式通りに計算してゼロ評価となるのであればゼロ評価で申告しても基本的には問題がない可能性が高いですが、市場価格や財産評価額が数千万~数億円を超えてくるような物件が仮にゼロ評価となった場合は6項適用の可能性の方が高くなるものと推測されます。

5.適正化の功罪と今後の注意点

- 新通達の功績: 新通達は、長年放置されてきた分譲マンションの相続税評価額と市場価格との乖離是正に踏み込み、課税の公平性を高める という点で高く評価されています(※課税側の立場では)。

- 矛盾: しかし、評価乖離率の算式は統計モデルに基づくものであり、極端な築古物件や敷地規模が大きい、総戸数が少ない、専有面積が小さい物件などに対しては、「評価しない」という市場実態と相違する結果を生み出す可能性という矛盾を抱えています(※納税側にとってはメリット)。

- 「ほとんどない」ケースへの備え: 通達は負数になるケースは「ほとんどない」と見込んでいるが(案外ある)、納税者や専門家は、その「ほとんどない」場合に直面した際、評価通達6を適用される可能性の知識と備えが必要です。

- 今後の見直し: 評価乖離率を求める算式及び評価水準に係る0.6の値については、適時見直しを行うものとされており 、3年に一度行われる固定資産税評価の見直し時期に併せて、取引事例の動向を踏まえた検証が強く求められます。