【競売】使用借権付建物は危険?リスクを抑える方法

競売物件を検討していると、時々見かけるのが「使用借権を権原とする建物のみの物件(使用借権付建物)」。

一般的には、落札できたとしても「リスクが高いから避けた方がいい」と言われますが、本当にそうでしょうか?

この記事では、

✅使用借権(使用借権を権原とする建物)がなぜ危険なのか

✅リスクを減らすための方法

✅そのうえで注意すべき事項

を思いついたままに解説していきます。備忘的意味合いもあります。

1.なぜ「使用借権」の建物は危険なのか?

競売では、土地所有者と建物所有者が異なるため、建物だけが売却対象になっているケースがたまにあります。

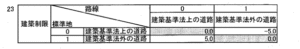

この場合、建物が存する土地の使用権原が借地借家法上の「借地権(賃貸借)」なのか、単なる民法上の「使用貸借」なのかが非常に重要です。

| 権利の種類 | 内容 | リスク |

| 借地権 | 賃料を支払って使用している法的権利 原則として、承継や譲渡も可能(地主の承諾は必要です) | 低い |

| 使用借権 | 無償での使用を許されているだけ 地主の好意に依存 経済的価値がなく第三者にも主張できない | 非常に高い |

つまり、使用借権付建物の場合、建物のみを落札したとしても、土地の使用権原を認めてもらえない可能性と敷地所有者の申立てにより、建物を取壊して更地化し返却しなければならない可能性があります。

使用借権付建物は土地と建物の所有者が親子関係にあるなど、極めて近しい間柄での貸し借りが多く、

当事者の間に立ち上手く交渉できればリスクを下げれる可能性があります。

2.事前に土地所有者(地主)と「停止条件付賃貸借契約」を結ぶという戦略

リスクを低減する方法の一つが、入札前に地主との間で「停止条件付の賃貸借契約」を締結しておくというやり方です。

停止条件付の契約とは?

(条件が成就した場合の効果)

第127条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

→本記事の内容で言えば「もし貴方(入札者)が競落したら、その時点で賃貸借契約が有効になる」

という、将来の不確定事項の条件成就の成否により契約の効力を結びつける契約形式です。

これにより、競落に成功した瞬間から借地権が発生するようにできるのです。

そして借地権付建物として、もともと居住されていたご親族に賃貸する(使用借権付建物は誰も入札せずめちゃくちゃ価格が下がるので安く仕入れることができたら、低賃料でそのまま住み続けてもらってもよいかもしれません)。

そこで、損害賠償条項をセットで契約書に明記しておく。

地主との契約書に次のような条項を入れておきます(例文です)。

【譲渡制限条項】

甲(地主)は、本契約の効力が発生する前に、対象土地を第三者に譲渡してはならない。

これに違反した場合、乙(買受希望者)に対し、違約金として○○万円を支払うものとする。

違約金を入札見込額+建物取壊し費用+その他諸経費としておけば、これにより、

万が一土地が第三者に売却されたとしても金銭的な救済方法としてのリスク回避はできます。

3.そのうえで注意すべき事項

損害賠償条項は「金銭的な補償」にはなっても、「土地の使用権」を守るものではありません。

| リスク項目 | 損害賠償条項でカバーできるか? |

| 地主の譲渡による契約破棄 | 可能(損害賠償請求) |

| 新所有者に対する土地使用権の主張 | 不可(借地権の対抗要件がない) |

もし本格的に当該手法を活用するなら、次の対策がポイントになるかなと思っています。

| 対策 | 内容 |

| 書面契約の締結 | 停止条件付賃貸借契約を明文化 |

| 損害賠償条項 | 仮に第三者に譲渡された場合の違約金条項を盛り込む |

| 公正証書化 | 将来の証拠力向上(強制執行認諾文言付き) |

| 仮登記等 | 可能なら登記で対抗力を確保 |

4.まとめ

使用借権の建物だからといって、すぐに「NG物件」と決めつける必要はありません。

当事者との信頼関係構築や交渉次第で、停止条件付き賃貸借契約+損害賠償条項の併用により、現実的な活用が可能であるものと思料します。

競売は「安く買えるチャンス」ではありますが、「法的な落とし穴」も多いのが現実です。

ただし、適切なリスク管理をすれば、「誰も入札しない物件」にこそハイリターンが眠っていることも考えられます。

と、つらつらと思うままに記してみましたが、自身はまだ試してみたことはありません。

どなたか挑戦した人がいらっしゃれば、体験談を聞かせていただければ幸いです。

ただ、競売は他人の不幸を垣間見ることにはなるので、そのあたりの「覚悟」は必要かと思います。