【ボロノイ分割】地価公示を時系列ではなく地理空間分析で読む

記事タイトルの「ボロノイ分割」は後ほど説明させていただきますが、

まずは、土地価格の基本となる「地価公示」「地価調査」について、簡単に説明しておきます(既にご存知の方は読み飛ばし手いただいても構いません)

1.地価公示と地価調査

〇地価公示

国(国土交通省/土地鑑定委員会)が毎年1月1日を価格時点とし、標準となる地点(標準地)の「正常な価格」を公示

〇地価調査

地価調査制度は、上記の地価公示制度とともに地価の公的評価体系をなすもの

都道府県(知事)が毎年7月1日を価格時点とし、基準地の「正常な価格」を公示

| 地価公示 | 地価調査 | |

| 根拠法 | 地価公示法 | 国土地利用計画法 |

| 調査・公表主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 都道府県知事 |

| 基準日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 |

| 目的 | ・一般の土地取引の指標 ・公共事業用地取得価格の算定基礎 ・適正な地価形成に寄与 | ・適正な地価形成に寄与 ・公示価格の補完 |

| 対象地点 | 主に都市計画区域内 約2万6千地点 | 都市計画区域外も含む 約2万1千地点 |

| 公表時期 | 毎年3月下旬頃 | 毎年9月頃 |

(不動産情報ライブラリより)

しかしながら、上記の「地価公示」「地価調査」は代表的な地点である「点」で示されるため、

例えば、自身が所有している土地が「複数の点の間」にあるような場合、どの地点を指標・参考とすればいいか悩むことがあります。

(また、職業専門家である不動産鑑定士が鑑定評価書を作成する際も、評価基準上「~公示価格を規準としなければならない」とあり、付近や用途的な同一性を表す地価公示等を基に比準した「規準価格」を記載しなければならず、では「どの地点を採用するか?」といった問題が生じてくる場合があります。)

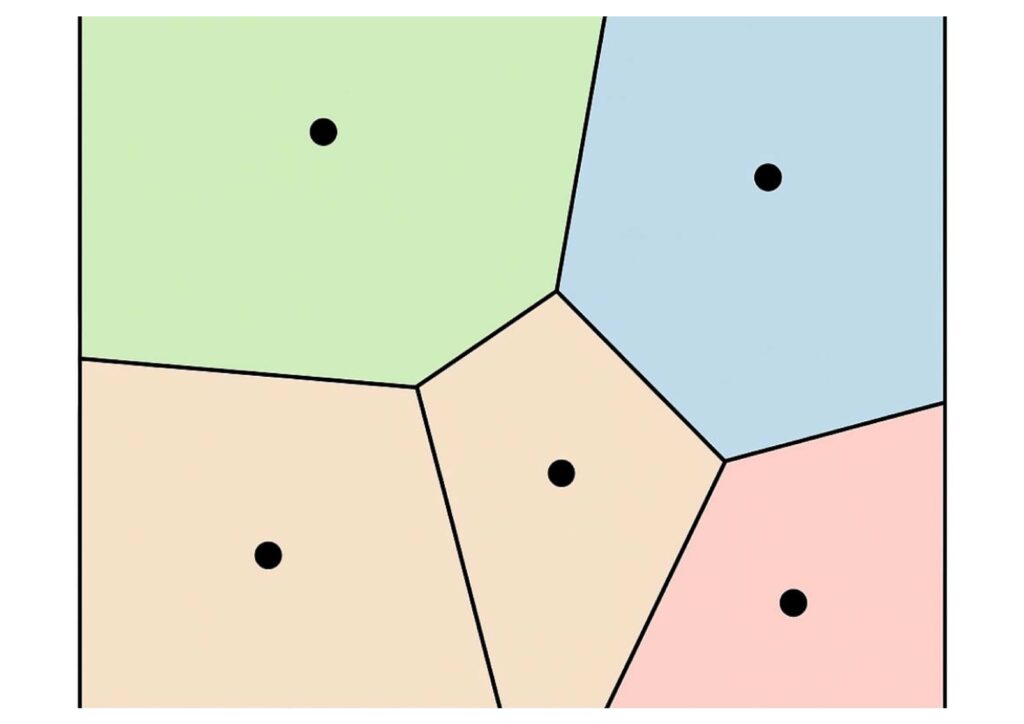

2.ボロノイ分割とは

ボロノイ分割は、地理空間分析・地理情報科学的には「各点に最も近い領域で平面を分割する方法」ですが、ややイメージしづらい方が多いかもしれません。細胞みたいな感じです、、、、、

・与えられた複数の基準点に対し、その点に最も近い範囲を領域として分割する手法

・都市計画や商圏分析など、距離ベースの空間モデルで使われるケースが多い

・視覚的、直感的に把握できるため「基準点の影響範囲」を把握する際の比喩として有効

身近な例で考えてみましょう。

たとえば コンビニエンスストア。

ある街にコンビニが3軒あったとして、多くの人は普通「一番近いコンビニ」に行きますよね?。(私はセブンイレブンしか行かないから、遠くてもセブイレに行く!とかは考慮外でお願いします)

すると自然に、

- このエリアの人はA店

- このエリアの人はB店

- このエリアの人はC店

に行くことになります。この「近いほうに分ける」区分けがそのままボロノイ分割の考え方です。

言ってしまえばこのコンビニの「縄張り」みたいなものです。

すなわち、地価公示等の公的土地価格の情報に適用すれば、同様に「このエリアはここの標準地(基準地)が代表している」と解釈することができる図を作れるわけです。

3.地価公示×ボロノイ分割

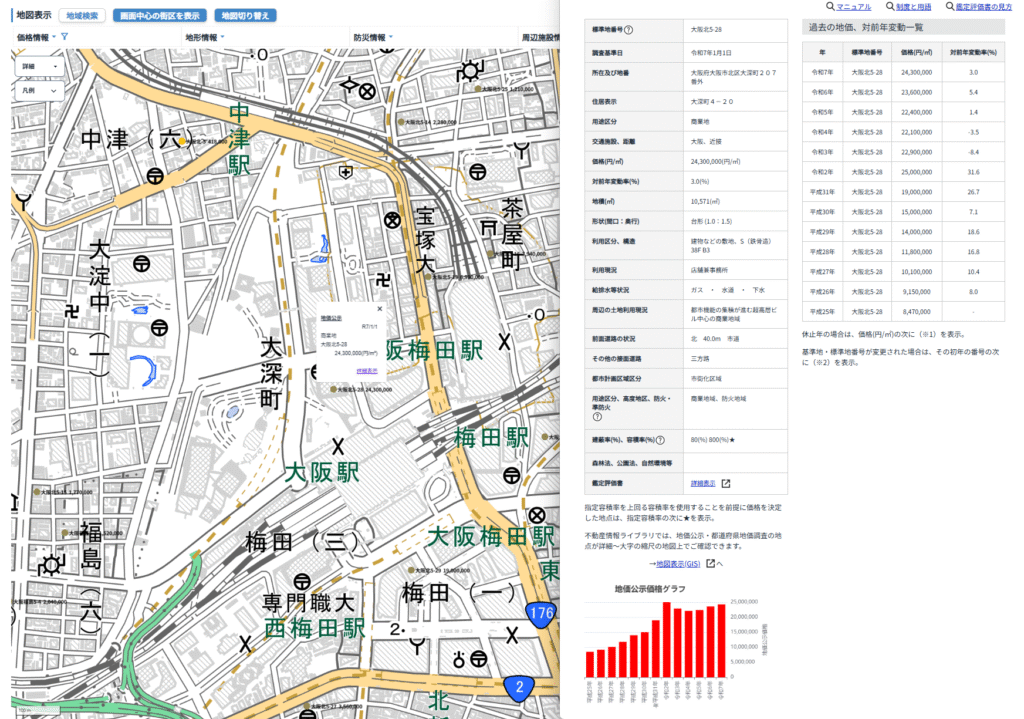

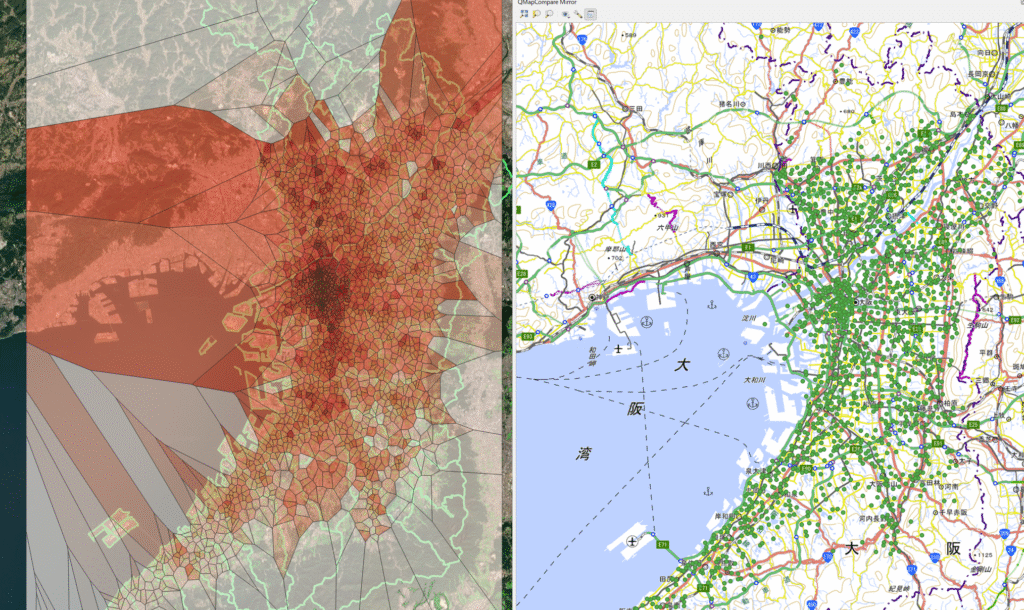

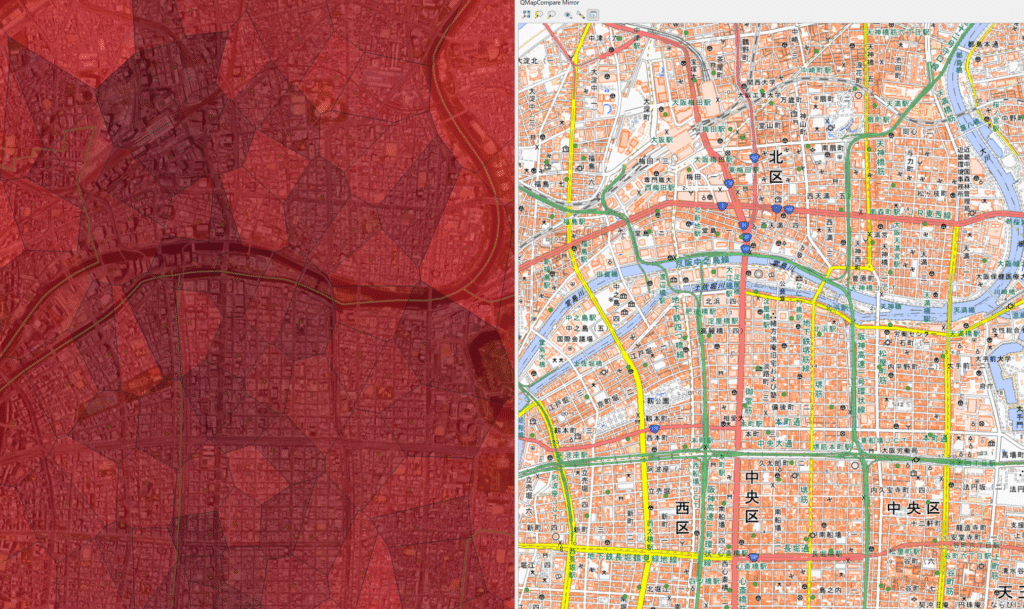

国土交通省が保管する令和7年度の地価公示データ(大阪府)を用いてボロノイ分割を行った例が以下のようになります。

地価公示をボロノイ分割で地理空間的に解釈すると、

・各地価公示地点は「代表点」であり、その周辺の土地価格を近似的に表現している

・地価公示地点が密に配置されている都心部では精度が高い(上記の例では、大阪市北区など)

・地点が疎な郊外や山間部では、一つの標準地が広い範囲を代表してしまうため精度が粗くなる。

4.実務上の視点

- 公示価格は「点」で示されますが、実務では「面」としての土地価格相場を知りたい

- ボロノイ分割をイメージすることで、点から面へと推定する際、周囲との相対的な差を直感的に把握できる

- 地域的な「面」での相場感を把握した後は、実際の成約事例や個別的な要因(道路付けなど)により個別の土地の査定等を行う。

5.まとめ

地価公示は、点(標準地)の集合で示される土地価格の基準。

ボロノイ分割の概念を重ねると、標準地が示す「影響範囲」と精度の限界が理解しやすくなります。

税務でも不動産でも、単に公示価格を鵜呑みにするのではなく、

- 標準地からの距離

- 周辺環境の違い

- 他の価格指標との比較

を組み合わせて解釈することで、より実務に即した判断が可能となることでしょう。