【e-Taxで行政文書開示請求】 国税不服審判所へのオンライン請求

税理士先生や職員の方、若しくは不動産事業者様やマニアックな個人の方、突然ですが、

「国税不服審判所の裁決内容(中身)を調べたい」と思ったことはありませんか?

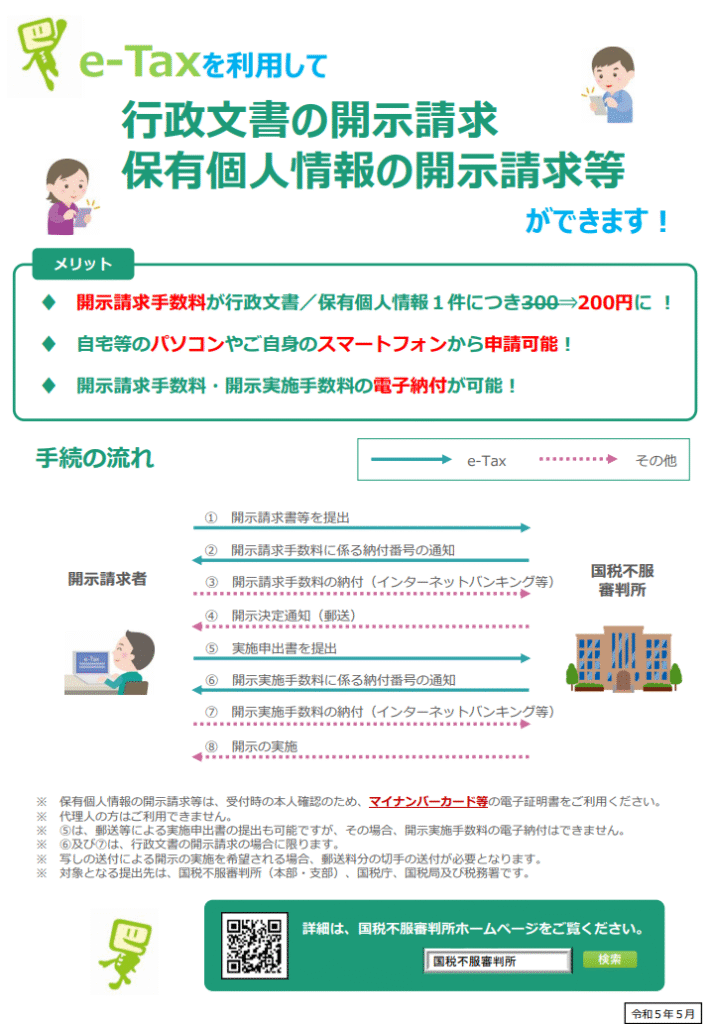

通常は紙ベース(郵送若しくは窓口)での手続きが必要ですが、実はe-Taxを利用してオンラインで開示請求ができます。(税理士の方はさすがに知ってますかね、、、)

この記事では、国税不服審判所に対する行政文書の開示請求の流れ&方法を、備考も兼ねて記しておきます。

目次

①行政文書開示請求とは?

行政文書開示請求は、行政機関が保有する文書を国民が請求できる制度です。

根拠となる法律は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(行政機関情報公開法)

(開示請求権)

第三条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

※ちなみに当該法律が規定する直接の対象は「国」の行政機関であり、地方公共団体は間接的・努力義務規定となっています。

(地方公共団体の情報公開)

第二十五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、請求先の行政機関から通知がなされます。

上記裁決書にかかる「開示請求手数料」は、以下のとおりです。

・行政文書1件につき300円

・オンライン申請による場合には200円

そして、一つご注意いただきたい点が、上記はあくまで開示「請求」に関する申込み段階の手数料。

これとは別に、開示「実施」に関する手数料が別で発生します(コピー用紙の印刷代や郵送切手代など)。

自分で調べた際に参考にしたページは主に下記です。

②開示請求書の作成

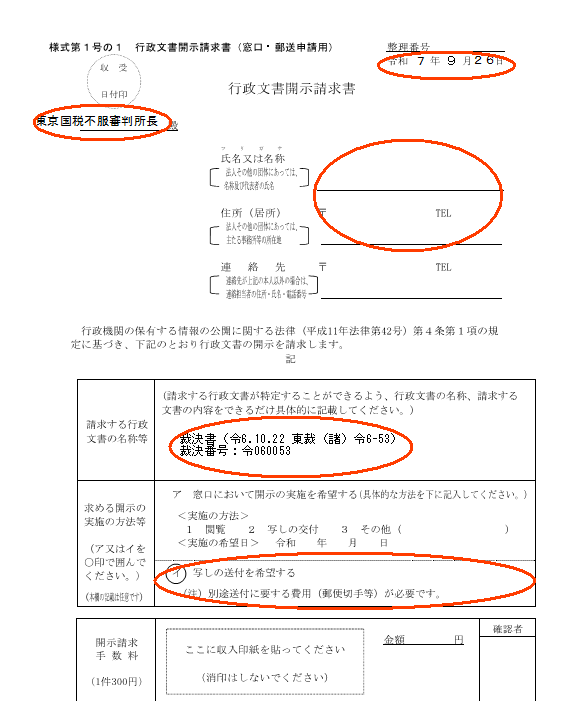

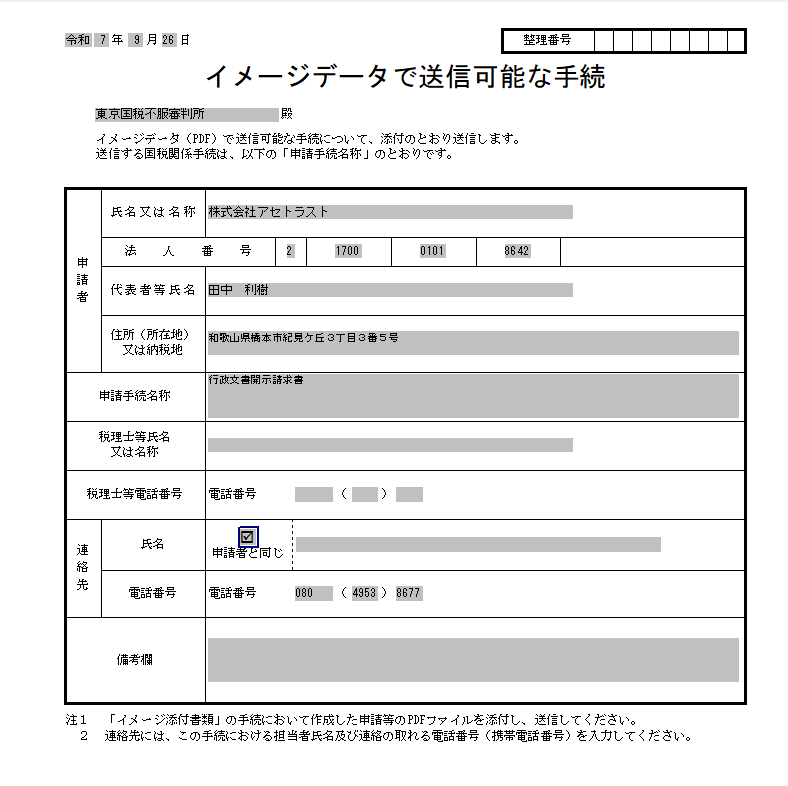

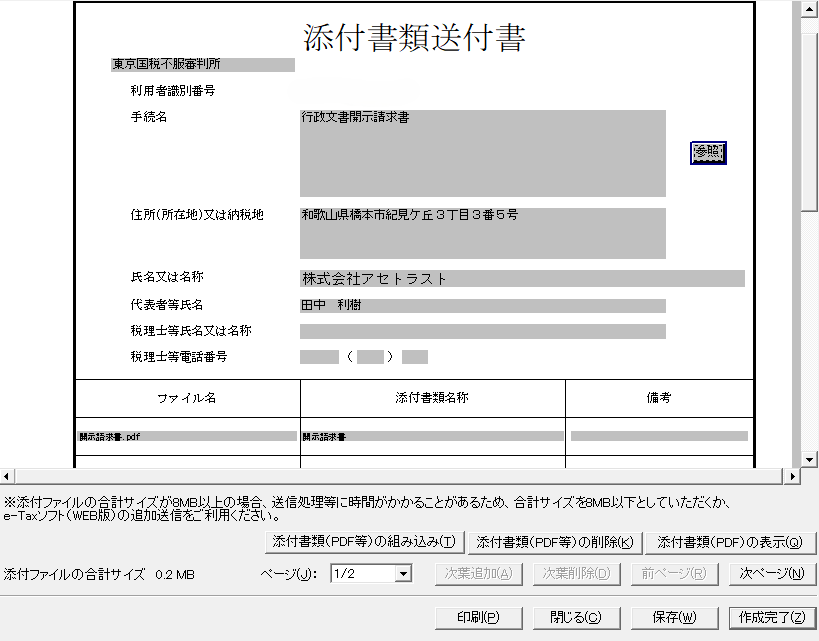

国税庁の行政文書開示請求書(PDFファイル/641KB)からPDFファイルを取得後、文書管理ソフトなどで必要事項を記載し、PDFで保存しておきます。

③e-Taxでの申請手順

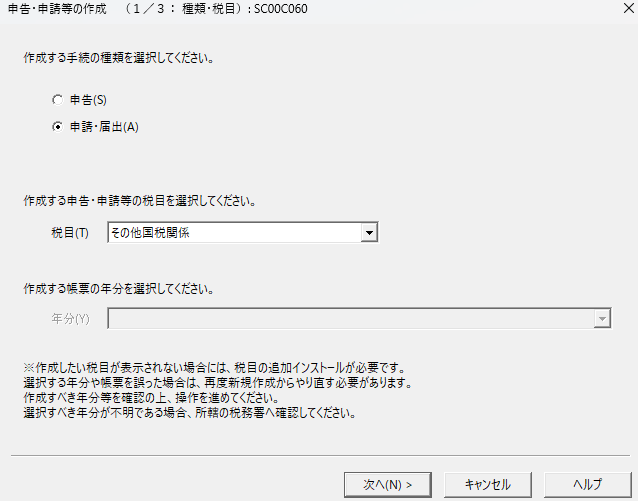

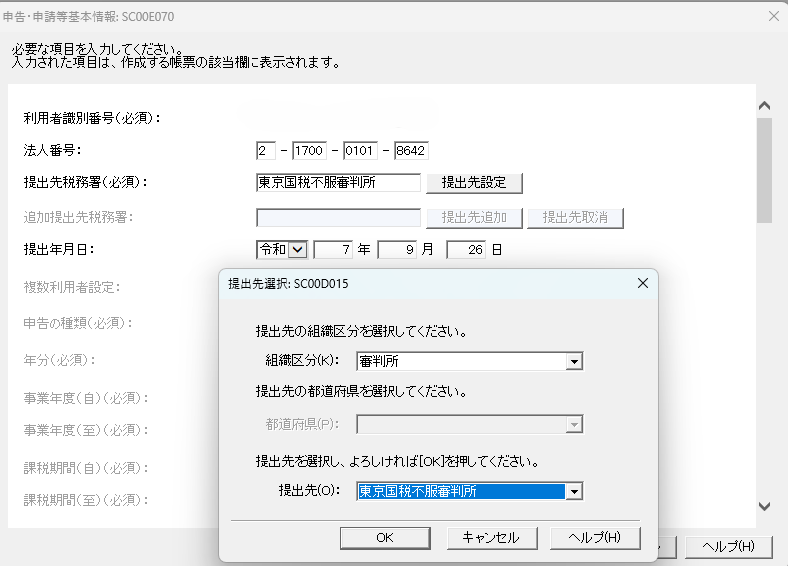

1.e-Taxソフト起動→メニューボタンから作成選択→申告申請等→新規作成

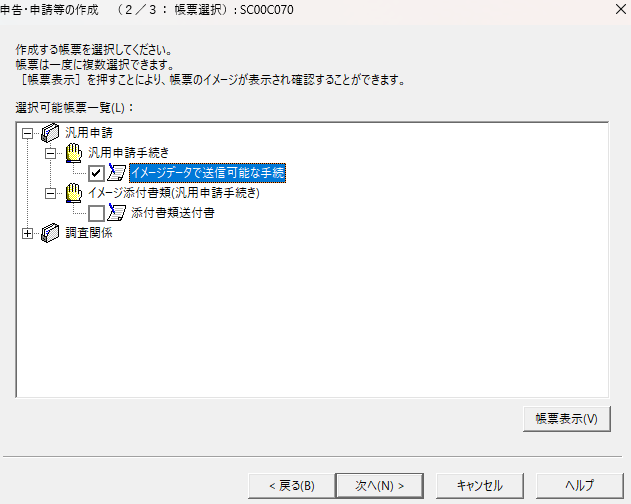

※申請データとしては①イメージデータで送信可能な手続②添付書類送付書(←こっちにPDFデータを組み込み)を作りました。①は送付状みたいなもんですかね?よく分かりませんが、、、

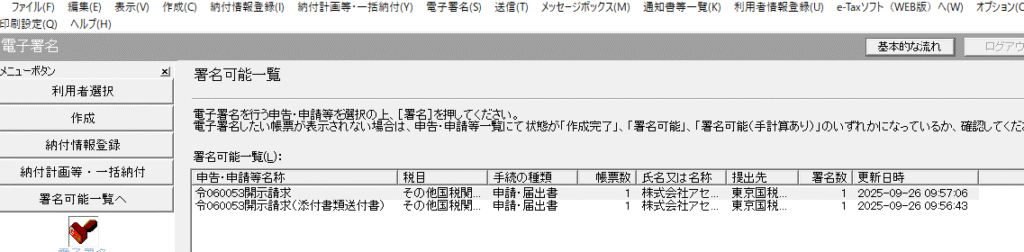

2.メニューボタンから署名可能一覧へ→電子署名

※電子認証の際は「JPKI利用者ソフトのダウンロード」をあらかじめして「有効化」しておいてください。

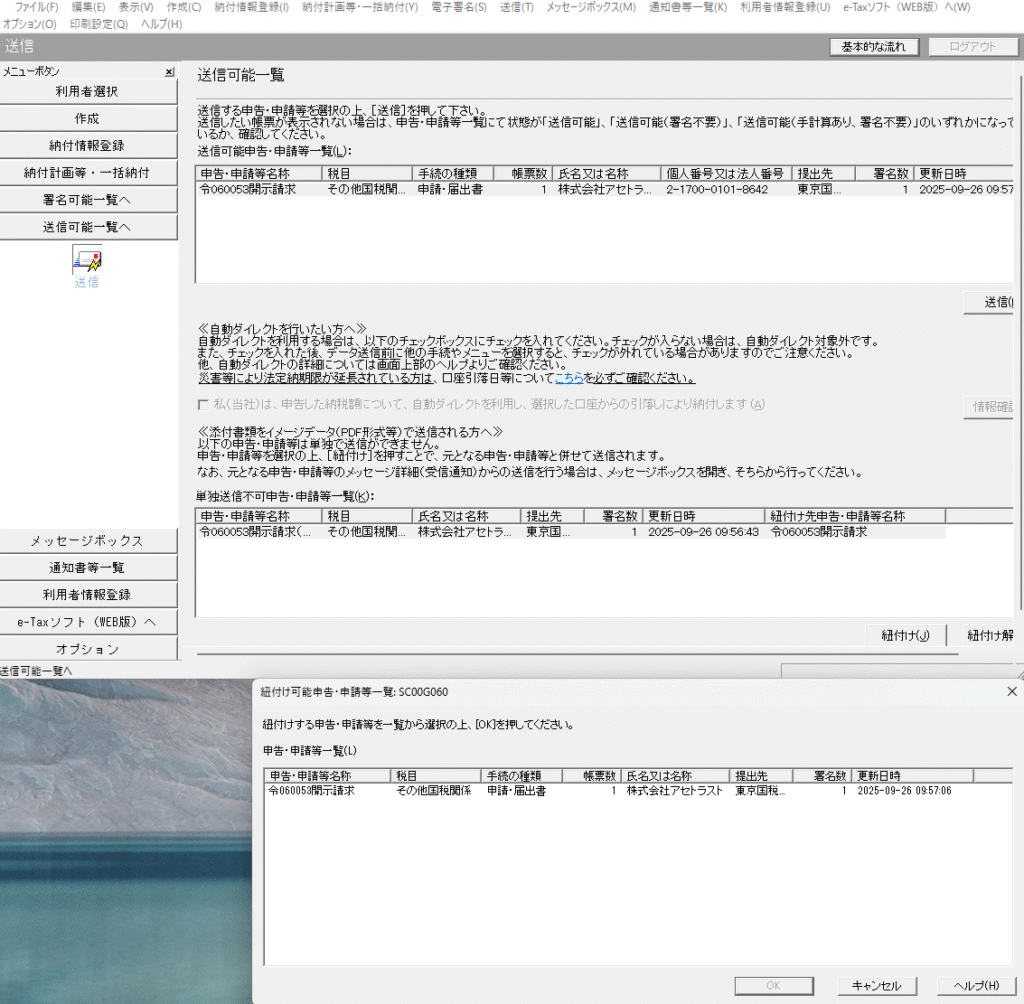

3.メニューボタンから送信可能一覧へ→送信

単独送信不可申告・申請等一覧の②添付書類送付書を①イメージデータで送信可能な手続のデータに「紐付け」の後、「送信」

4.e-Tax経由で納付番号通知の受領→手数料の納付

手数料の納付をペイジーで納付。

請求先の手続き担当者から電話で、通知番号を送ったので手数料納付お願いします。的な連絡がありました。

④開示決定。実施方法等申出書の郵送

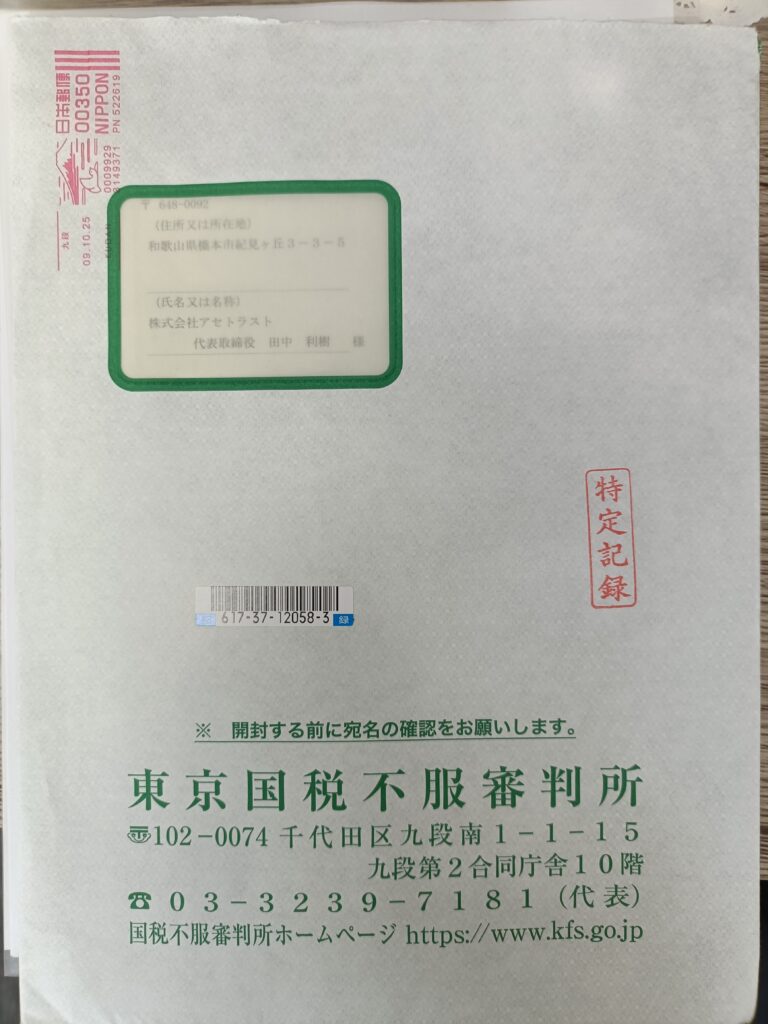

手数料の納付から約2週間ちょっとで、特定記録で開示決定の通知書一式が届きました。

開示実施の手数料は

①閲覧 → 無料

②白黒コピー → 500円

③カラーコピー →1200円

④CD-R → 600円

でした。

私は、④のCD-Rを選択、白黒コピーより100円高いですが、受領後スキャンとかしなくていいので、まあいいかなと、、、

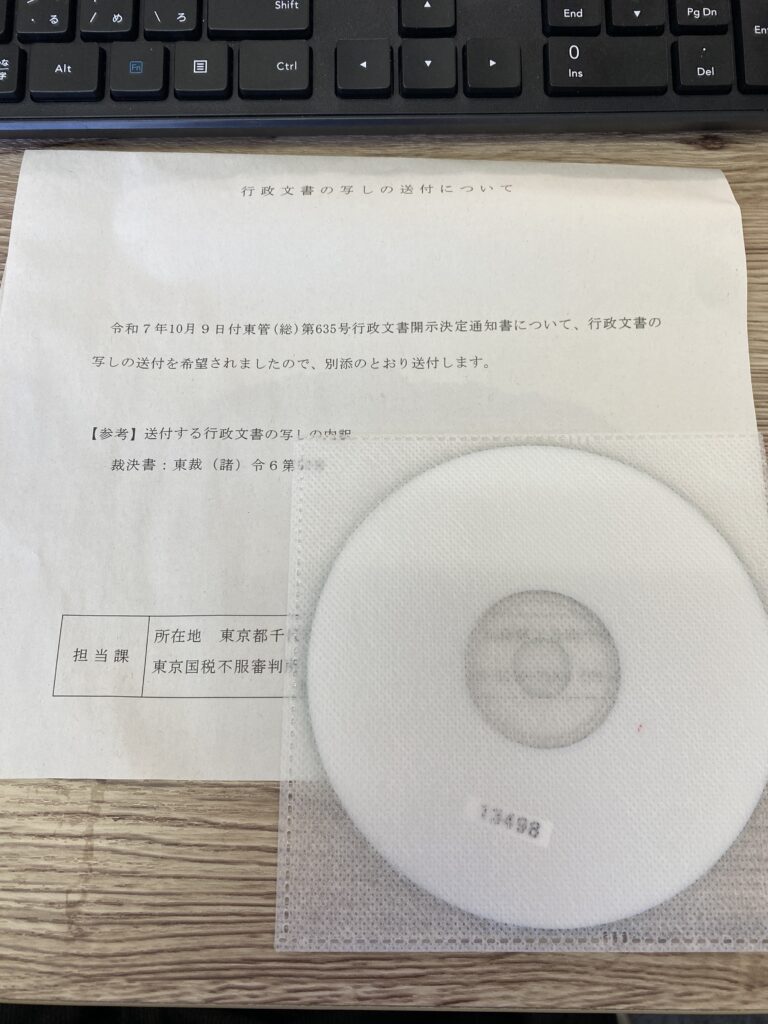

⑤データ到着

⑥実際に利用してみて気づいた注意点【雑感】

- 最初の帳票がどれを使えばいいのか分かりにくい:初めての人は項目探しで迷いやすいです。

- 請求内容は具体的に:事件番号や裁決年月日を記載しないと「特定できない」と却下されることがあるそうです(行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準)。

- 完全オンラインで完結しない!:

e-Taxってデータ(PDF)の送受信できるんじゃないの?こちらは開示請求の時送りましたけど…

開示の行政文書もデータで送ってくださいよ、郵送代もかからないのに。

全てオンライン上のやりとりで完結できるようにしないと、、、

デジタル化の推進が中途半端ではないでしょうか?

⑦メリット&デメリット、まとめ

メリット

- 自宅から申請可能

- 印紙や郵送の手間が一部不要

- 開示請求手数料&開示実施手数料をオンラインで納付できる(※切手は別途郵送)

デメリット

- 操作が難しいと感じる人も多いかも

- 初めて利用する人やPC操作が苦手な人は心理的ハードルが高い

まとめ

国税不服審判所への行政文書開示請求は、紙での手続きが一般的ですが、e-Taxを使えばオンラインで申請できます。制度そのものは専門的ですが、使いこなせば自宅にいながら行政情報を得られる便利な仕組みです。

実務家だけでなく納税者自身にとっても、国税不服審判所等が保有する行政資料の透明性を高めるため、事例を分析するための有効なツールになるでしょう。